„Der große Entwurf – Eine neue Erklärung des Universums” von Stephen Hawking

In der Welt der Kosmologie und Astrophysik ist Stephen Hawking eine unumstrittene Autorität. Mit seinem bahnbrechenden Buch „Der große Entwurf“ präsentiert er eine neue Erklärung des Universums, die Leser und Kritiker gleichermaßen fasziniert. Dieses Werk, erschienen beim Rowohlt Verlag unter der ISBN 978-3498029913, bietet auf 192 Seiten tiefgreifende Einsichten in die Grundprinzipien des Kosmos. Die dritte Auflage, veröffentlicht am 7. September 2010, gilt bereits als Klassiker und hat auf Amazon in der Kategorie Bücher einen beeindruckenden Bestseller-Rang erreicht.

Wichtige Erkenntnisse

- Stephen Hawking erweitert mit „Der große Entwurf“ unser Verständnis des Universums.

- Das Buch bietet faszinierende Einsichten in die komplexe Welt der Kosmologie und Astrophysik.

- Die Leser erhalten eine zugängliche und dennoch tiefgehende neue Erklärung unserer Existenz.

- „Der große Entwurf“ ist ein must-read für alle, die sich für die Wissenschaft des Kosmos interessieren.

- Das Buch hat eine hohe Kundenzufriedenheit und genießt positive Bewertungen.

- Es trägt dazu bei, die philosophischen und existenziellen Fragen des Seins besser zu verstehen.

- Hawkings Werk bleibt ein wichtiger Bezugspunkt in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion.

Stephen Hawking – Der Visionär und sein Vermächtnis

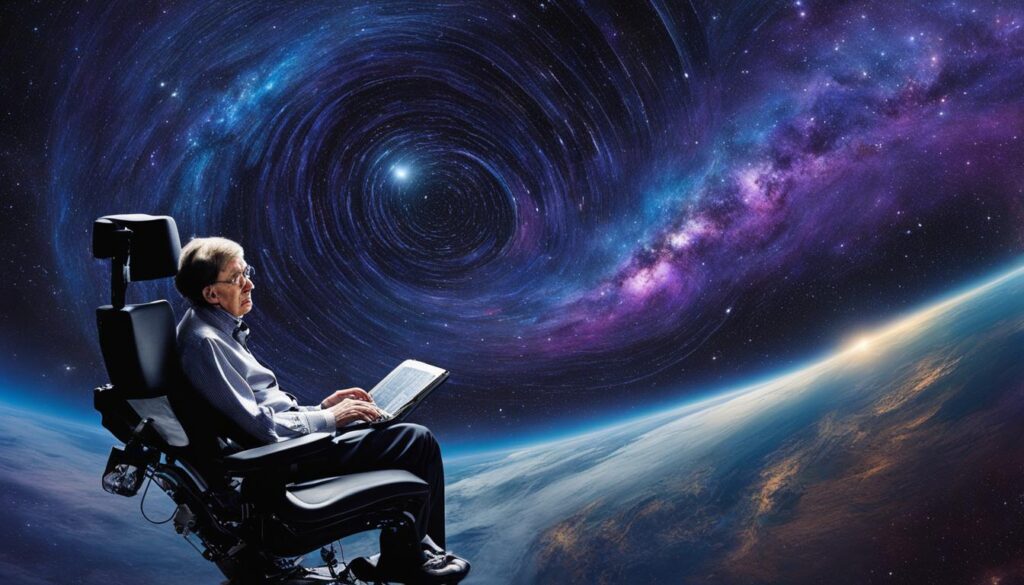

Stephen Hawking war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der modernen Wissenschaftsgeschichte und gilt als Inbegriff eines Visionärs. Sein wissenschaftliches Vermächtnis ist unübertroffen und seine Theorien eröffneten neue Horizonte in der Welt der modernen Kosmologie. Hawking, der trotzt seiner körperlichen Einschränkungen durch eine Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) außergewöhnliche Beiträge zur Wissenschaft leistete, bleibt als Ausnahmephysiker in Erinnerung.

Leben und Werk eines Ausnahmephysikers

Sein Leben lang kämpfte Stephen Hawking gegen seine schwere Erkrankung, ließ sich jedoch nicht davon abhalten, seine Forschung fortzusetzen. Er hielt den prestigeträchtigen Lucasian Chair of Mathematics an der Universität Cambridge, eine Position, die vor ihm unter anderem von Isaac Newton besetzt war. Sein beharrliches Streben nach Wissen und die Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte verständlich zu machen, machten ihn zu einem der meistbewunderten Wissenschaftler weltweit.

Stephen Hawkings Einfluss auf die moderne Kosmologie

Das Thema Schwarze Löcher war nur eines der vielen Felder, in denen Hawking bahnbrechend wirkte. Seine Arbeiten trugen maßgeblich dazu bei, das Verständnis dieser geheimnisvollen kosmischen Phänomene zu vertiefen, und er hinterließ der Wissenschaft ein beeindruckendes Erbe. Auszeichnungen wie die US Presidential Medal of Freedom und der Special Fundamental Physics Prize sind nur einige wenige Ehrungen, die seine herausragenden Leistungen anerkennen.

Das Universum verstehen: Grundlagen von Der große Entwurf

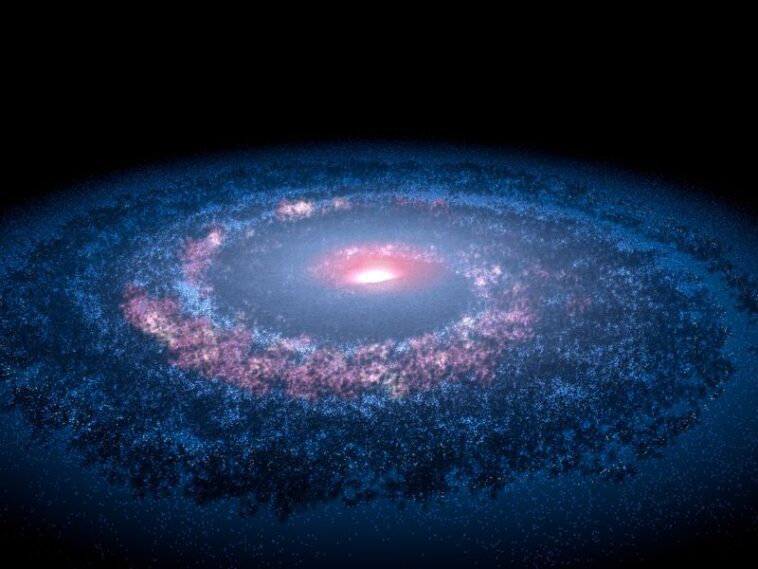

In Stephen Hawkings bahnbrechendem Werk Der große Entwurf geht es um die tiefgehenden Wahrheiten und die grundlegenden Bausteine unseres Universums. Es schenkt Einblicke, die weit über die klassische Kosmologie hinausgehen und versucht ein ganzheitliches Bild der Naturgesetze zu zeichnen, die unsere Realität formen.

Die Ambition von Hawking ist es nicht nur, Wissenschaft zu vermitteln, sondern auch das Universum verstehen in seiner Komplexität zugänglich zu machen. Dies gelingt ihm durch die Verknüpfung von Kosmologie und Philosophie, die er mithilfe klarer Sprache und fesselnder Metaphorik für Leserinnen und Leser aller Wissensstufen entfaltet.

Das Buch betrachtet nicht nur, was die Realität ist, sondern auch, warum sie genau so ist, wie wir sie wahrnehmen. Hier verbinden sich naturwissenschaftliche mit philosophischen Diskursen.

Speziell die Grundlagen, die Hawking legt, formen ein Fundament, auf dem das Universum verstehen zur erreichbaren Realität wird. Folgende Kernelemente finden sich in Der große Entwurf:

- Ein ausführlicher Blick auf die Naturgesetze, die das Universum strukturieren und beeinflussen.

- Eine Erörterung der Ursprünge des Universums, eingebettet in die aktuellsten Theorien der Kosmologie.

- Eine Diskussion über die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und die Macht der wissenschaftlichen Methodik.

Hawking nutzt seine Expertise, um theoretische und empirische Daten so zu verbinden, dass ein schlüssiges Bild des heutigen Standes der Wissenschaft entsteht. Die Interdisziplinarität, mit der er dabei vorgeht, macht Der große Entwurf zu einer essenziellen Lektüre für all jene, die die Rätsel des Lebens und des Raums ergründen möchten.

Die Theorie für alles: Einblick in Hawkings Forschung

Stephen Hawking, einer der brillantesten theoretischen Physiker unserer Zeit, hat das Wissen der Menschheit durch seine bahnbrechenden Ideen signifikant erweitert. Seine Hawkings Forschung zielte darauf ab, eine einheitliche Theorie für alles zu entwickeln, die die großen Fragen unseres Universums beantworten könnte.

M-Theorie und Multiversen als Antwort auf alte Rätsel

Ein Kernstück von Hawkings Arbeit war die Erforschung der M-Theorie, einer Erweiterung der Stringtheorie, die verspricht, die verschiedenen Wechselwirkungen innerhalb eines theoretischen Frameworks zu vereinheitlichen. Darüber hinaus spielte die Idee der Multiversen eine zentrale Rolle in seinen Überlegungen und stellte die faszinierende Möglichkeit vor, dass unser Universum nur eines von vielen ist, die gleichzeitig existieren.

Stephen Hawkings Beitrag zur Quantenphysik

Hawkings Beiträge zur Quantenphysik und insbesondere zu unserem Verständnis der Schwarzen Löcher sind unermesslich. Er postulierte, dass diese kosmischen Phänomene nicht völlig schwarz sind, sondern durch den Effekt der Quantenfluktuationen sogenannte Hawking-Strahlung emittieren können. Diese revolutionäre Idee hat unser Verständnis von Schwarzen Löchern und dem Ursprung des Universums grundlegend geändert und einen unbestrittenen Einfluss auf die modernen physikalischen Theorien ausgeübt.

| Klassische Physik | Hawkings Quantenphysik |

|---|---|

| Deterministische Abläufe | Zufällige Quantenfluktuationen |

| Feste Eigenschaften von Objekten | Unbestimmtheit durch Heisenbergs Unschärferelation |

| Ewige Schwarze Löcher | Emission von Hawking-Strahlung und möglicher Verdampfungsprozess |

| Eine isolierte Betrachtung des Universums | Ein Universum innerhalb eines potenziell unendlichen Multiversums |

„Warum existieren wir?“: Philosophische Fragen in Hawkings Theorie

Die Frage nach dem Warum existieren wir hat seit jeher Philosophen wie auch Wissenschaftler beschäftigt. Stephen Hawking war bekannt dafür, die Grenzen der Physik zu erweitern und sich dabei auch den grundlegenden Philosophischen Fragen des Daseins zu stellen. Seine Universumstheorien in „Der große Entwurf“ gehen weit über die bloße Betrachtung von Himmelskörpern und kosmischen Phänomenen hinaus.

In seinem Ansatz betont Hawking, dass das Universum sich einer Reihe von Gesetzen fügt, deren Existenz fundamental für die Beantwortung des ‚Warum existieren wir‘ ist. Es ist diese Ordnung innerhalb des Chaos des Kosmos, die uns letztlich auch eine Antwort auf unsere Position und Bedeutung im Universum erlaubt. Hawkings Arbeiten verbinden dabei wissenschaftliche Erklärungen mit der menschlichen Neugierde für das Unbekannte und Unbegreifbare.

Die Einbeziehung von philosophischen Aspekten in die Wissenschaft – eine Herangehensweise, für die Stephen Hawking bewundert wurde – unterstreicht die Wichtigkeit des ganzheitlichen Denkens gerade im Bereich der Kosmologie. Hawkings Gedankengut lehrt uns, dass die Suche nach dem Ursprung und der Bedeutung unserer Existenz sowohl in der Kosmologie als auch in der Philosophie ihre Berechtigung findet.

Der große Entwurf im Vergleich: Hawking und die Wissenschaftsgeschichte

Stephen Hawkings „Der große Entwurf“ ist ein bahnbrechendes Werk, das in der langen Tradition der Wissenschaftsgeschichte steht. Mit diesem Buch hat Hawking wichtige Beiträge zur Astronomie und zur Fortführung des kosmologischen Dialogs geleistet. Die darin vorgestellten Thesen bieten neue Perspektiven und sind ein Beleg für Hawkings unermüdliches Streben nach Wissen und Verständnis des Universums.

Kontextualisierung von Hawkings Thesen in der Astronomiegeschichte

Die von Stephen Hawking dargelegten Thesen in „Der große Entwurf“ spiegeln die Entwicklung der Astronomie und ihre geschichtliche Bedeutung wider. Hawking versteht es, komplexe Theorien der Physik in den kulturellen und wissenschaftlichen Kontext der Wissenschaftsgeschichte einzuordnen und herauszuarbeiten. Ihre Einflüsse reichen von den antiken Sternbeobachtern bis hin zu den neuesten Erkenntnissen der modernen Kosmologie.

Vergleich mit anderen Werken Hawkings

In Relation zu anderen monumentalen Werken von Stephen Hawking, wie „Eine kurze Geschichte der Zeit“ und „Das Universum in der Nussschale“, ergänzt und vertieft „Der große Entwurf“ seine Erkenntnisse und Theorien rund um die Funktionsweisen und die Beschaffenheit des Universums. Es folgt eine Übersicht, in der die charakteristischen Elemente dieser Werke verglichen werden.

| Werk | Erscheinungsjahr | Hauptthemen | Neuheit des Beitrags |

|---|---|---|---|

| Der große Entwurf | 2010 | M-Theorie, Multiversen | Integration und Erweiterung früherer Ideen |

| Eine kurze Geschichte der Zeit | 1988 | Schwarze Löcher, Urknall | Einführung in die Komplexitäten des Universums |

| Das Universum in der Nussschale | 2001 | Theoretische Mindestlängen, Inflation | Klärung der Quantenmechanik in kosmologischen Modellen |

Fazit

Stephen Hawking hat mit „Der große Entwurf“ eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen, die nicht nur aktuell Forschungsansätze bereichert, sondern auch zukünftig von großer Bedeutung sein wird. Die darin enthaltenen Theorien und Erklärungen bildeten eine neue Sichtweise auf das Universum und seine Funktionsweise, die die Grenzen der traditionellen Kosmologie überschreiten. Die in seinem Werk gestellten Fragen und gegebenen Antworten bleiben ein wesentlicher Bestandteil für das fortschreitende Verständnis in der Astrophysik.

Die Relevanz von Hawkings Werk für die Zukunft

Das Vermächtnis von Stephen Hawking ist in der Wissenschaft tief verwurzelt und seine Arbeiten sind ein unverzichtbarer Baustein für das Erbe der Forschung in den kommenden Jahrzehnten. Die Relevanz seines Werkes zeigt sich insbesondere in der anhaltenden Auseinandersetzung mit den großen kosmologischen Rätseln und seiner Rolle als Inspirationsquelle für neue Untersuchungen und Hypothesen. „Der große Entwurf“ ist somit ein Meilenstein, der auch in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen und zum Erkenntnisgewinn beitragen wird.

Stephen Hawking – Ein andauerndes Erbe in der Wissenschaft

Als einer der brillantesten Köpfe unserer Zeit hinterlässt Stephen Hawking ein wissenschaftliches Erbe, das auf bedeutende Weise das Streben nach Wissen und die Faszination für das Universum verkörpert. Sein Einfluss auf die moderne Wissenschaft und die Begeisterung für die Erforschung des Kosmos werden durch „Der große Entwurf“ und sein gesamtes Lebenswerk weitergetragen. Das fortwährende Interesse und die Forschung, die aus seinen Theorien entstehen, sind ein Beleg für die nachhaltige Wirkung, die Hawking auf zukünftige Generationen von Wissenschaftlern und den allgemeinen Diskurs über unsere Existenz haben wird.